Kritische Stationen im Vereinsleben

Immer wieder knirschte es im Gebälk des STV: Die Gemengelage von Kunstschaffen, Vereinsstruktur und Kulturpolitik sorgte mehrfach für rote Köpfe. Hier drei Beispiele – zur Präsidentschaft von Klaus Huber, zum Angriff auf den designierten Präsidenten Jean Balissat und zu Daniel Fueters Europa-Utopie:

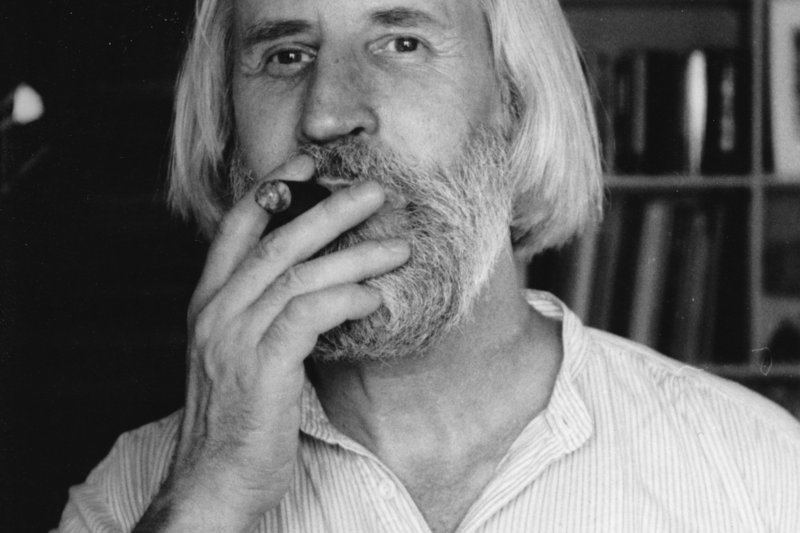

Klaus Huber, ein autoritärer Demokrat?

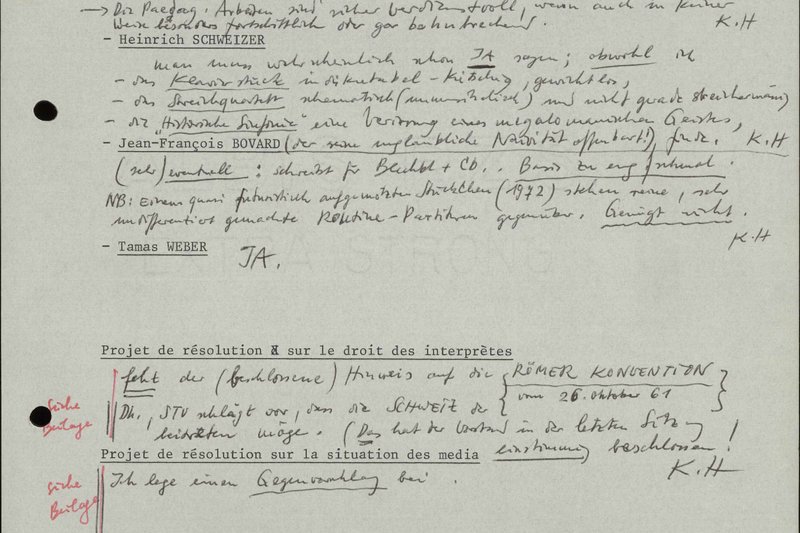

Klaus Huber, Präsident 1980–1982, stiess Reformen an und brachte einiges in Bewegung. Das von ihm angestossene Tonkünstlerfest 1982 in Zofingen war ein erster Versuch, Fronten aufzuweichen und verstärkt improvisierte und nicht-klassische Musik zu integrieren. Wichtig war ihm auch die Mitwirkung von Frauen wie auch von Ausländer:innen, Bei der Umsetzung dieser Anliegen verhielt er sich allerdings taktisch so ungeschickt, dass beide vorerst scheiterten.

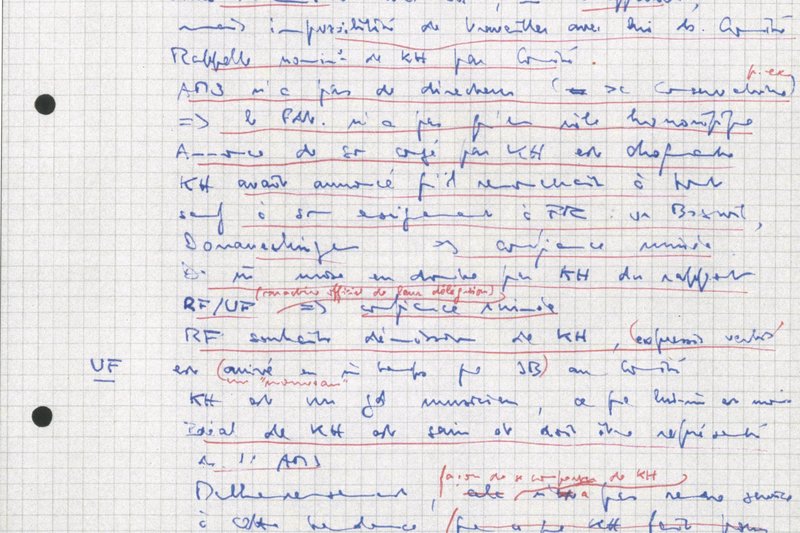

Ähnlich ineffizient und zeitraubend war Hubers Sitzungsführung. Zusammen mit seiner mangelnden Verfügbarkeit und illoyalem Verhalten führte dies zu Konflikten, die der Ehrenpräsident Paul Sacher dann in einem säuberlich protokollierten Scherbengericht zu schlichten versuchte. Huber wolle demokratisch sein, sei aber autoritär (Hans Ulrich Lehmann). «Unser Präsident hat eine starke Persönlichkeit, sowohl als Mensch als auch als Komponist, aber dies ist nur schwer auf das Amt des Präsidenten übertragbar.» Jean Balissat bezweifelte, dass Huber als Präsident ein Demokrat sei. Eric Gaudibert war schockiert über die eigenmächtige Selbstbeurlaubung Hubers, welche Verachtung und Egozentrik sowie einen Verstoss gegen eine gewisse Ethik offenbare. Und Urs Frauchiger sprach ihm geradezu jede Eignung für das Amt ab und bezeichnete sein Vorgehen als kontraproduktiv für seine Absichten: «Das Ideal, das er vertritt, ist vernünftig und sollte im STV vertreten werden. Leider hat er meiner Meinung nach mit seiner Art zu handeln der ‹Tendenz›, die er vertritt, keinen Gefallen getan. Er ist zu leidenschaftlich, zu subjektiv und nicht in der Lage, seine eigenen Interessen und die der ‹Gruppe›, der er angehört, ausser Acht zu lassen. Ist im Übrigen ein Komponist vom Kaliber eines Herrn Huber in einer solchen Funktion am richtigen Platz? Ein Präsident muss Manager sein, über organisatorische Fähigkeiten verfügen und Zeit zur Verfügung haben. Er fordert ihn daher auf, sein Amt niederzulegen.» – Das tat Huber dann auch, allerdings erst nach seinem mutigen Experiment von Zofingen.

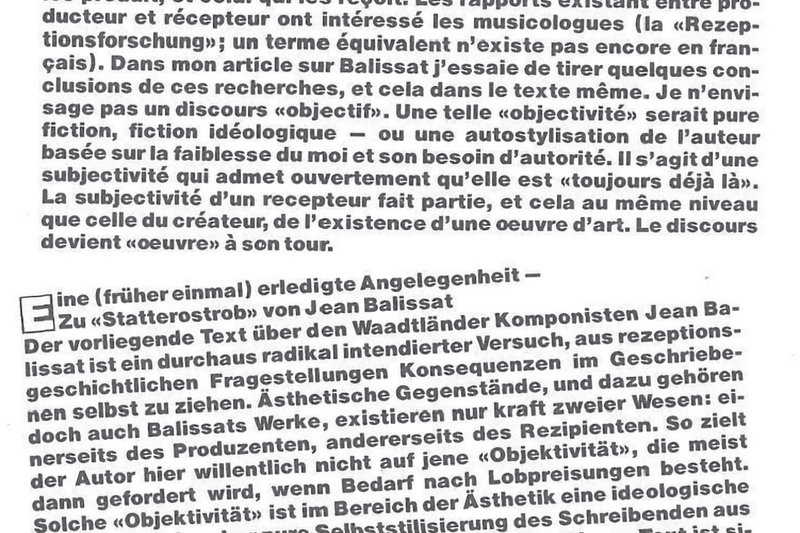

Jean Balissat und die Narrenfreiheit

Dass die Verbandszeitschrift des STV sich getreu ihrem Titel als unabhängig und kritisch verstand, wurde bereits auf dem Poster zur Dissonanz gezeigt. Dass sie dabei vor Königskritik nicht zurückschreckte – oder diese gar bewusst suchte – beweist die Attacke auf Jean Balissat. Unmittelbar im Vorfeld seiner Inthronisation als Präsident und zeitgleich mit dem Tonkünstlerfest 1986 in Fribourg, wo Balissat als Dirigent des offiziellen Blasmusikkorps von Kanton und Stadt auch einen hohen gesellschaftlichen Status genoss, veröffentlichte Dissonanz eine achtseitige polemische Abrechnung von Jürg Stenzl. Eine Relektüre der Polemik und ihrer Begleitdokumente zeigt vordergründig das Bedauern eines sich progressiv verstehenden Musikwissenschaftlers gegenüber einer angeblich regressiven Entwicklung des Komponisten. Aufgehängt an der Kritik an einem kurzen Klavierstück wird eine doppelte Malaise sichtbar: Unbehagen an Machtballungen und Geringschätzung der zeitgenössischen Musik aus der Suisse romande.

Daniel Fueter, ein Europäer

Unter Daniel Fueter, Präsident 1991–1993, wehte ein neuer Wind. Der Aufbruch wurde programmatisch inszeniert: Zum eidgenössischen Jubiläumsjahr 1991 entwarf Fueter im Jahresbericht eine Utopie, die sich am kritischen Nationaldichter Gottfried Keller inspirierte. Er signalisierte damit, dass einige Exponenten im STV ihre Arbeit durchaus auch politisch verstanden:

«1992: Das Europa-Jahr

Mitte des letzten Jahrhunderts feierte der Kosmopolit Franz Liszt in einem Seehotel in Zürich einen runden Geburtstag. Der damals in der Stadt ansässige politische Asylant Richard Wagner spielte dem Jubilaren gleichsam als Geburtstagsständchen die eben fertiggestellten Teile der Oper Walküre vor. Unter den Gästen sass der Zürcher Staatsschreiber und grösste Schweizer Dichter Gottfried Keller.

An diese Szene meine ich mich auf Grund einer einige Jahre zurückliegenden Lektüre zu erinnern. Ich habe nicht überprüft, wie präzis die Anekdote einen historischen Sachverhalt nachzeichnet. Sie wurde mir seit längerer Zeit zum bald einmal utopischen Bild der Möglichkeiten schweizerischen Kulturlebens. Warum?

1. Die Kunst- und Geistesgeschichte der Schweiz wird – in jeder unserer Sprachregionen – von der offenen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen europäischen Umfeld stimuliert.

2. Zu wünschen ist nicht nur, dass die grossen Avantgardisten des internationalen Parketts weiterhin hier Station machen, und wir an ihren Festlichkeiten teilhaben, sondern auch, dass wir den Aufenthalt unbequemer Aufrührer in Kunst und Politik heute und in Zukunft nicht nur tolerieren, sondern als Chance wahrnehmen.

3. Endlich wäre zu träumen von kulturell interessierten, querköpfigen Staatsschreibern, beziehungsweise öffentlich geförderten, politisch aktiven Künstlern, welche sich mit aktuellem Schaffen innerhalt [sic] und ausserhalb der Landesgrenzen beschäftigen.

Kurz und gut: Kulturschaffende haben grundsätzlich europafreundlich eingestellt zu sein. Langfristig ist jede protektionistische Massnahme lähmend, wenn nicht tödlich und dem seinem Wesen nach auf Kommunikation ausgerichteten Kulturleben fremd. Es darf zurecht gefordert werden, dass Offenheit, Neugierde und Respekt die Haltung der Kulturschaffenden ausländischer Kunst gegenüber kennzeichnen möge.»

Dass Fueters apodiktisches Fazit nicht von allen Mitgliedern goutiert wurde, dürfte sich von selbst verstehen. Und dass er dieses europäische Manifest gerade zum Jahr entwarf, in dem sich die Schweiz primär auf sich selbst besann, hatte eine besondere Brisanz und läutete die weitere Öffnung des Vereins auf verschiedenen Ebenen ein.