Dissonanzen – Herausforderungen einer Verbandszeitschrift

Jahrzehntelang ist der STV Mitherausgeber der Schweizerischen Musikzeitung (SMZ), bis dieser aus Budgetgründen und wegen inhaltlicher Differenzen die finanzielle Unterstützung entzogen wird. Daraufhin wird 1984 die vereinseigene Zeitschrift Dissonanz/Dissonance gegründet und von Redaktor Christoph Keller bis ins Jahr 2000 geprägt. Im Mittelpunkt steht eine prononciert zeitgenössische Musik, die in Berichten von Uraufführungen und Festivals sowie Werkanalysen und Besprechungen von Büchern, Noten und Schallplatten diskutiert wird, wobei Keller sich hier auf die Avantgarde, Aussenseiter und die Schönberg-Schule konzentriert.

Insgesamt führt Keller die Redaktionslinien der zuletzt von Rudolf Kelterborn respektive Jürg Stenzl geleiteten Vorgängerzeitschrift SMZ fort, spitzt diese aber weiter zu, radikalisiert, auch im oft polemischen Ton. Während Stenzl in der SMZ einige Bruchlinien wie jene zwischen Traditionalisten und Avantgardisten respektive (und teilweise deckungsgleich) zwischen West- und Deutschschweizern spiegelt, stösst Keller neue Diskurse teilweise sogar an, insbesondere zur Emanzipation der Frauen, zur neuen Wahrnehmung der Improvisation, zur Aufarbeitung der Vereinsvergangenheit, zu dessen Umgang – und dem einzelner Mitglieder – mit dem Nationalsozialismus oder mit Musiker:innen mit ausländischem oder überhaupt keinem Pass.

Immer wieder muss sich Keller gegenüber Vorwürfen aus dem STV verteidigen: «Was den Inhalt der Zeitschrift betrifft, so wird diese Publikation, solange sie nicht in ausgewogener Weise Themen behandelt, die für die Mehrheit der Mitglieder und nicht nur für eine ‹dissonante› Minderheit von Interesse sind, kein wirkliches Spiegelbild des Lebens des STV sein.» (Julien-François Zbinden, STV-Präsident 1973–1979)

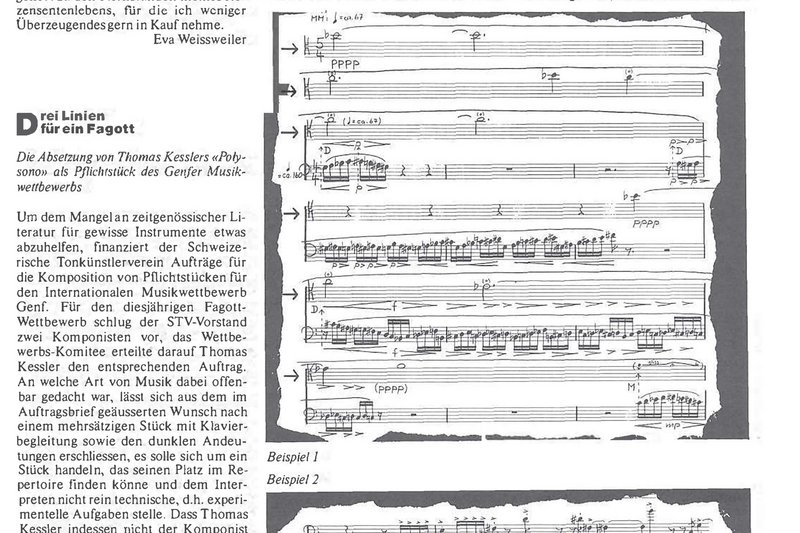

Zur Zerreissprobe wird ein polemischer Artikel von Jürg Stenzl zur Einführung von Jean Balissat als STV-Präsident, in dem nicht nur diesem, sondern der Musik aus der Suisse romande schlechthin eine ästhetisch regressive Haltung vorgeworfen, ja diese pathologisiert wird (vgl. Text zur Affäre Balissat). Opfer eines weiteren Angriffs ist der internationale Musikwettbewerb in Genf, der ein Pflichtstück von Thomas Kessler als unspielbar zurückweist, worauf sich Heinz Holliger und Aurèle Nicolet entrüstet in die Debatte einschalten und Christoph Keller die Attacke genüsslich ausbreitet.

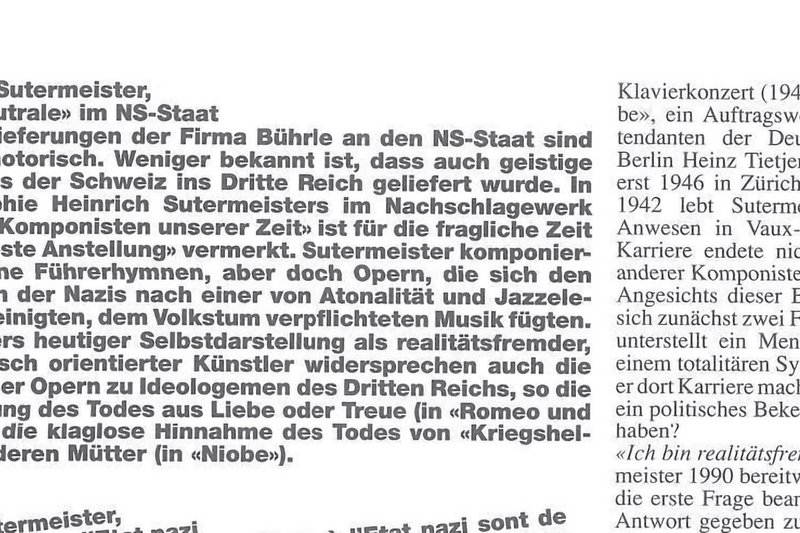

Gerne lässt Keller auch auf hohe Funktionäre und breit anerkannte Persönlichkeiten eindreschen. So wird Heinrich Sutermeister, der international erfolgreiche Opernkomponist und Präsident der Urheberrechtsgesellschaft, wegen seiner Verstrickung in Aufführungen im Dritten Reich problematisiert. Dieser Angriff erfolgt just am Vorabend des 80. Geburtstages, als gerade eine Delegation des STV zu ihm pilgert.

Anstoss erregt nicht zuletzt ein Artikel zum 100. Geburtstag von Wilhelm Furtwängler: In «Der Jubelsenior – eine Paralyse» nimmt Erika Deiss eine scharfe Sprachkritik – oder besser Verspottung – von Furtwänglers Schrift Vermächtnis vor, in der sie dem «Seelenwilli» das Phänomen der «simultanen Selbst- und reziproken Fremdverspinnung in ein allseits anerkanntes Tiefsinnsmonster» sowie Deutschtümelei vorwirft.