Komponistenpreise als Spiegel von Diskursen

Als prestigereichste Aktivität des STV dürfen die in würdevollem Kontext verliehenen Komponistenpreise für ein Lebenswerk gelten, die in unregelmässigen Abständen zwischen 1945 und 2012 (ab 2003 unter dem Namen «Prix Marguerite Staehelin») verliehen wurden. Es ging hier um die Auszeichnung einer Elite – weil aber jeder Komponist nur einmal ausgezeichnet werden konnte, kamen doch recht viele unterschiedliche Tendenzen und Kulturen zum Zug. Frauen wurden bis zum Schluss weder für die Jury noch für den Preis berücksichtigt.

Aus der Liste der Gekürten und den damit verknüpften Diskussionen insbesondere über die Ausformulierung der Würdigungen kristallisiert sich ein über die Jahre nur langsam ändernder Diskurs über zeitgenössische Musik in der Schweiz heraus. So lässt sich zu Beginn ein bewusster Abgrenzungsdiskurs zur Nachkriegsavantgarde in den Nachbarstaaten verfolgen, der traditionelle und nationale Werte in den Vordergrund rückte, vermeintlich typisch schweizerische Qualitäten wie meisterliches Handwerk betonte und zur Wahl eher rückwärtsgewandter Preisträger führte. Erst spät wurden Kriterien wie Innovation, Originalität, Internationalität und Vermittlungskompetenz wichtig, verbunden mit der Förderung zunehmend progressiver ausgerichteter Komponisten.

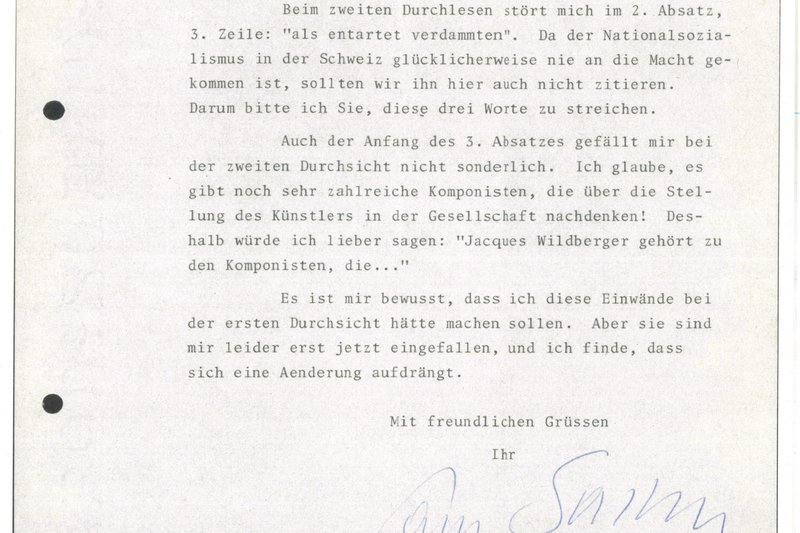

Das zeigt sich schön bei Komponisten, die mit dem Lucerne Festival verbunden waren: Jürg Wyttenbachs Laudatio auf Jacques Wildberger stiess bei Jurypräsident Paul Sacher wegen ihres ungewohnt politischen Tons auf (vgl. Abbildung unten und Kommentar)

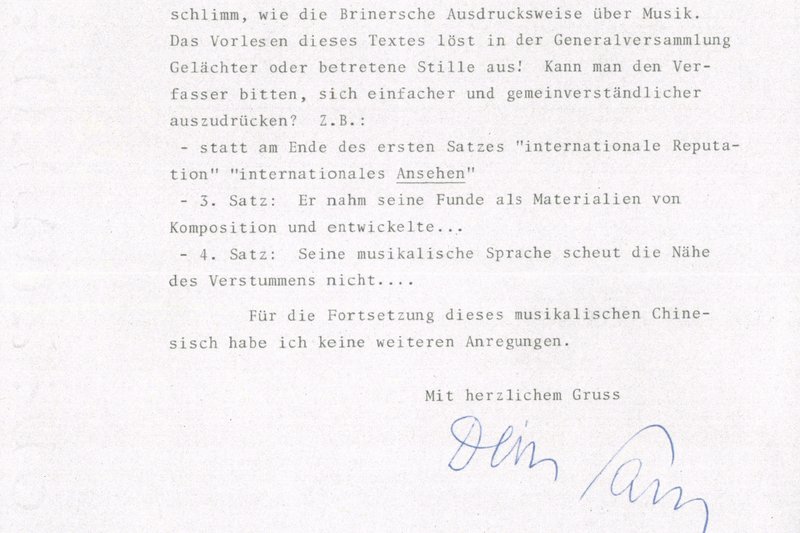

Paul Sacher kritisierte auch die Laudatio für Heinz Holliger scharf. Gegenüber der eher bodenständigen Ehrung Hermann Hallers, der im selben Jahr wie Holliger ausgezeichnet wurde, entschwebte bei Holliger nämlich auch die Lobrede in eine eigene Kategorie. Der erste (und einzige) ausländische Laudator Clytus Gottwald verstieg sich in eine Sprache, die in ihrem hymnischen Ausdruck wohl Holligers spätexpressionistischen Duktus zu spiegeln suchte: Er habe «entscheidenden Anteil an den stürmischen Ausfahrten in die Regionen unentdeckter Klänge, wie sie das nach-serielle Dezennium allenthalben hervorbrachte. Die Sprache, die er kompositorisch sprach und spricht, hat als eine, welche die Nähe des Verstummens nicht scheut, ihre Wahrheit darin, dass sie, subjektiv wie wenige neben ihr, mit Akribie notiert, was dem Subjekt heutzutage widerfährt. Nicht nur interessiert ihn von fern die Hinfahrt des Subjektes, Abendröte und Abgesang, sondern das subjektive Pathos, mit dem er seine Partituren ausformt, infiltriert seiner Musik die Hoffnung, dass im Zerfall das Rettende anwesend sei.» (vgl. Abbildung unten und Kommentar)

Bei der Preisverleihung war Holliger für eine Überraschung gut, als er ebenso polemisch wie öffentlichkeitswirksam verkündete, das Preisgeld drei Institutionen und Personen zukommen zu lassen: nämlich der Ortsgruppe Basel der IGNM, «deren an sich schon beschämend kleine Subvention von der ‹Musikstadt› Basel erbarmungslos zusammengestrichen worden ist», der «Basler Sinfonietta, deren für das gesamte Schweizer Musikleben vorbildliche Aktivitäten bislang kaum offizielle Unterstützung gefunden haben». Ausserdem profitierte der «junge Schweizer Komponist Beat Furrer (Wien)».

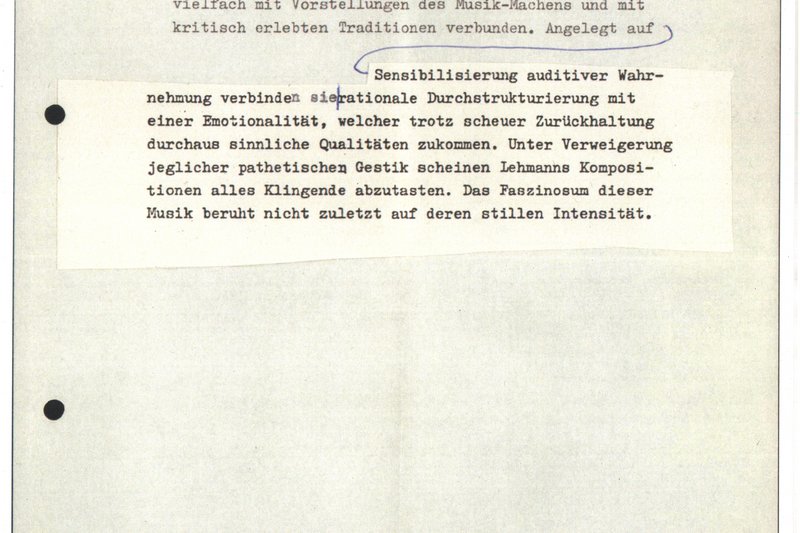

Für Hans Ulrich Lehmann verfasste der Musikwissenschaftler Kurt von Fischer eine sehr persönliche Würdigung, die Lehmanns «unverwechselbare Züge» in einige sehr treffende Paradoxien kleidet, wie die «kritisch erlebten Traditionen», die «rationale Durchstrukturierung», die er der «stillen Intensität» und einer «Emotionalität» unter «Verweigerung jeglicher pathetischen Gestik» gegenüberstellt. Wieder protestiert Sacher, man müsste dies doch einfacher und verständlicher formulieren, worauf von Fischer einfach mit Schere, Klebstoff und Tippex seinen Text umstellte (vgl. Abbildung).

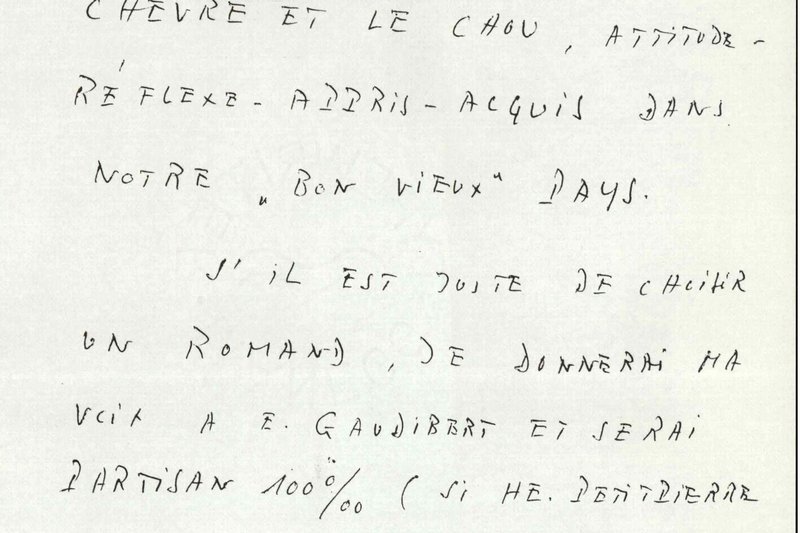

Bis es zu Lehmanns Wahl kam, war allerdings noch ein Konflikt zu bewältigen: Sacher wollte unbedingt den um den STV hochverdienten Julien-François Zbinden ehren. Dessen rückwärtsgewandte Ästhetik missfiel aber seinen Jury-Kollegen Räto Tschupp und Aurèle Nicolet, woraufhin Letzterer mit einem ausführlichen Brief Sacher umzustimmen versuchte. Mit Witz, Rhetorik und charmanter Empathie – und auch einer gezielten Bösartigkeit – setzt sich Aurèle Nicolet 1987 erfolgreich gegen Sacher durch, verhindert eine Ehrung Julien-François Zbindens, der sich für ihn «nur an die Werte der Vergangenheit klammert», und macht den Weg frei für Lehmann und Eric Gaudibert. (vgl. Abbildung unten und Kommentar)