Integration der Freien Improvisation im STV

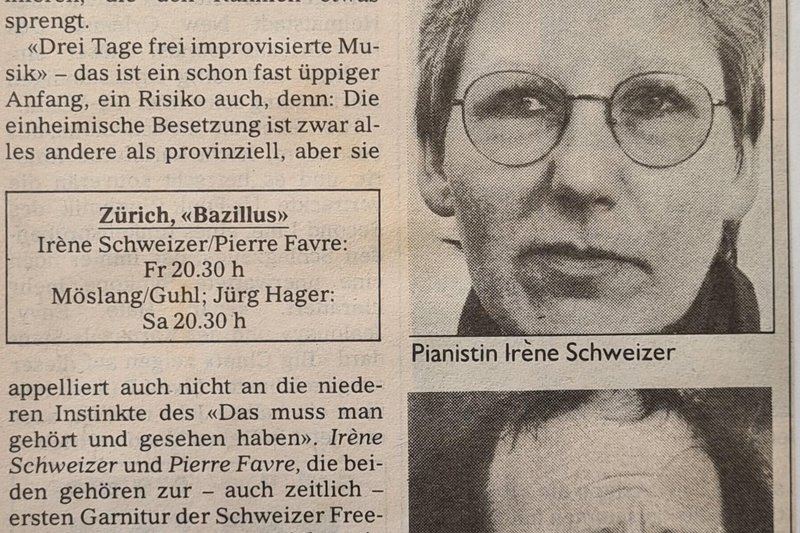

In der Schweiz erlebte die Freie Improvisation ihren Aufschwung in den 1960er- und 1970er-Jahren im Kontext der Kreuzungen zwischen Jazz und experimenteller zeitgenössischer Musik. Aus dem Jazz stammende Figuren wie Pierre Favre oder Irène Schweizer standen im Mittelpunkt dieser Bewegung, zu der sich bald auch Musiker:innen aus der klassischen und/oder zeitgenössischen Musik wie Alfred Zimmerlin oder Jacques Demierre gesellten. Der STV verstand sich dabei vor allem als Verband komponierter Musik – was dazu führte, dass Zimmerlin und Demierre vorerst nur als Passivmitglieder zugelassen wurden, obwohl sie bei den Donaueschinger Musiktagen einen bejubelten Auftritt in deren Jazzschiene erlebt hatten.

Eine Kehrtwende vollzog der STV 1989, als er beschloss, Improvisator:innen als Aktivmitglieder aufzunehmen. Dies bedeutete einen Bruch mit der Tradition, die auf schriftlicher Komposition aufgebaut war. Musiker:innen, deren Aufnahme man früher abgelehnt hatte, wurden nun plötzlich zum Beitritt eingeladen.

Einige – wie Charlotte Hug – verstanden diese Öffnung als echte Anerkennung der Expertise von Improvisationskünstler:innen, die nach neuen künstlerischen Ausdrucksweisen suchten, sowie als bewusste Förderung von Schnittmengen zwischen Improvisation und Komposition: «Also ich glaube, der STV, durch die Öffnung, hat da schon Wege gebahnt, auch um den Bereich zwischen Komposition und offeneren Formen, offenes Werk schon auch in der Schweiz zu fördern.» (vgl. O-Ton Charlotte Hug)

Andere – wie Jonas Kocher – sahen darin lediglich eine Geste, um den Schein zu wahren: Improvisator:innen seien einzig als symbolische Vertreter:innen einer Minderheit integriert worden, ohne die etablierten ästhetischen Hierarchien wirklich in Frage zu stellen: «Man hat mich gefragt, um ein bisschen der Vertreter der Improvisation, der experimentellen Musik zu sein. [...] Aber dann habe ich mich häufig ein bisschen als Alibivertreter gefühlt.» (vgl. O-Ton Jonas Kocher zur Improvisation im STV)

Die Debatte offenbart eine anhaltende Spannung zwischen zwei Vorstellungen von Musikschaffen: einerseits eine institutionalisierte Musik, die auf der Schrift, dem Werk als Opus und der Figur des Komponisten beruht; andererseits ein fluiderer Ansatz, der auf dem Augenblick, der Geste und der Beziehung beruht.

Die Aufnahme der Freien Improvisation in den STV stellt somit einen wichtigen Schritt in der institutionellen Anerkennung dieser Praktik dar, verdeutlicht aber auch die Grenzen eines Systems, das noch weitgehend um traditionelle ästhetische Modelle herum strukturiert ist. Trotz ihrer Präsenz in den Gremien des STV ab den 1990er-Jahren bleiben Improvisator:innen in der Minderheit, die Grenze zwischen komponierter und improvisierter Musik stark ausgeprägt.

Zum Eklat kommt es schliesslich 2010 mit einem Artikel in der Zeitschrift Dissonanz, der in der Szene viel Staub aufwirbelt und nach heftiger Debatte mit vielen Leser:innenbriefen zu einem neuen Selbstbewusstsein führt. Thomas Meyer stellt darin die Antriebskraft und die gesellschaftliche Relevanz einer Praxis in Frage, die einst subversiv war und die mit zunehmender Akzeptanz in akademischen Kreisen ihren Biss verloren zu haben scheint (vgl. auch den Artikel von Raphaël Sudan).